| “双岗互聘”交出“周年答卷”:1年攻克1369项技术难题 |

| 发布日期:2025-07-21 |

|

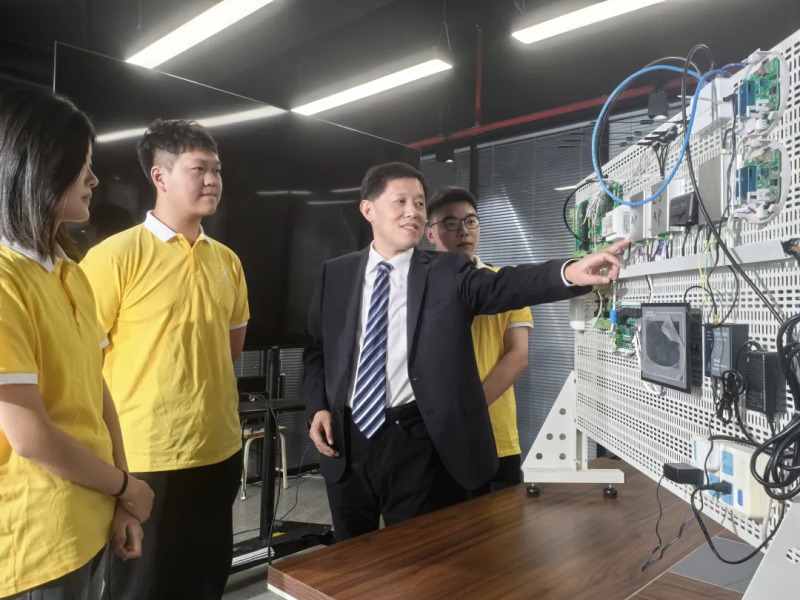

累计联合申请发明专利10项、制定企业标准1项,并将相关技术广泛应用于30余家头部企业,创造直接经济效益超3000万元,显著提升了企业的行业竞争力——2024年7月,江苏理工学院的副教授汪伟入选常州市高层次人才“双岗互聘计划”首批名单,一年时间里,他带领跨学科攻坚团队与聘用企业深度合作,交出了这样一份充实又令人振奋的“答卷”。 这份“答卷”,仅仅是常州“双岗互聘计划”首批整体成果的“千分之一”。 依托该计划,一年来,我市共遴选947名高层次人才到企业、高校“跨界任职”,在技术攻关、项目合作、成果转化、人才培养等方面取得丰硕成果,形成了深化人才发展体制机制改革的“常州方案”。 破题 填补人才供需结构性缺口 人才是发展的第一资源,是创新的最强引擎。面对科技创新和产业创新融合发展的现实需求,企业普遍面临人才不足、产业与科研脱节的困境,高校科研成果转化也亟待突破。作为“苏南模式”策源地,常州曾通过“星期日工程师”这一创新举措破解人才瓶颈,助力乡镇企业创新发展。 新形势下 如何在体制机制上寻找新的突破口 填补当下人才供需的结构性“缺口”? 常州再次瞄准了“柔性引才” 2016年起,常州科教城持续探索人才在科教城内部的高校与企业间共享,成效显著。在试点成功的基础上,常州将这一做法推广至全市,出台《关于实施高层次人才“双岗互聘计划”的意见》,明确2024年至2026年,每年遴选1000名以内高层次人才,在全市高科技企业、高校以及科研院所之间开展“双岗互聘”。 此举打破了行业和地域限制 打通了人才及其成果在企业 和高校间流动的通道 有效实现了智力资源的最大化利用 2024年7月,首批人才获聘。其中有近八成为博士学历人才,更有199名市外高校人才被吸引来到常州,成为赋能常州新质生产力发展的重要力量。 来自中国矿业大学机电工程学院的教授曹国华就是其中之一。

曹国华教授受聘担任江苏国茂减速机公司高级技术顾问。针对重载减速器超大齿轮整体锻造加工耗时费力,以及超大减速器箱体铸造加工周期长、成本高的问题,他开展了多项优化设计与工艺研究,并针对重载减速器在运行过程中的齿轮磨损、振动、温升、噪音等问题,研发了一套在线状态监测系统,实现关键参数的实时采集与分析。他还与企业联合申请了“常州市高性能重型齿轮传动系统创新联合体”,整合高校科研力量与企业工程经验,共同开展前瞻性技术研究。 以“高校教师+企业研发人员”的双重身份深度推进产学研合作,曹国华十分感慨:“我深刻体会到‘双岗互聘’不是简单的‘一人两岗’,而是‘创新链+产业链’的深度融合。它让高校的科研更接地气,也让企业的技术更具竞争力。” 解题 精准对症校企所创新痛点 产品合成过程中出现的絮状物悬浮难题,以及垢样成分分析中酸不溶物的高效分离问题,是中南化工有限公司在生产过程中亟待解决的难点堵点。常州大学石油化工学院副教授滕巧巧受聘来到企业担任技术研发顾问,也带来了高校最前沿的研究成果。她聚焦阻垢分散剂产品生产与应用过程中的关键技术问题,优化了酸不溶物的分离工艺,并推动了生产线的智能化改造,使产品合格率显著提升,年增经济效益约350万元。 “这一平台让我得以将高校的基础研究优势与企业实际需求紧密结合”,滕巧巧说,“只有扎根产业一线,才能发现真问题、解决真痛点。同时,企业的实际需求也反哺了我的科研方向,让我更加注重研究的实用性和产业化潜力。” “双岗互聘” 是一种双向流通的机制 既有高校教授、专家到企业任职 也有企业研发人员到高校任职 常州制药厂有限公司的研究员张云然来到常州大学担任企业导师。在校期间,他全程参与高校学科建设与课程开发,以校外硕士生导师的身份联合指导研究生进行生物与医药的工艺研发、产业化、质量研究、注册申报等研究。张云然还以企业实际生产研发过程中的需求为立足点,促成校企双方聚焦中西药低成药性的问题,运用晶体工程学技术联合进行科研攻关,两项成果发表在国际知名期刊,并分别获得国家自然科学基金和江苏省自然科学基金立项支持。 张云然总结道:“企业研发人员走进校园,不仅能将产业需求转化为科研选题,更能为高校带来真实的应用场景。”他表示,这种“身份互换”让企业研发人员既能在实验室钻研技术,也能在讲台传递经验,更能在合作中打破产学研壁垒,催生更多“从实验室到生产线”的成果。 据统计,一年来,借助“双岗互聘”所激发的创新活力,受聘人才已为聘用单位共计解决各领域技术难题1369项,进行工艺创新或改造938项。 项目合作持续深入,受聘人才联合聘用单位促成向上争取各级项目243项,获批经费1.8亿元;联合建立工程研究中心、联合创新中心、现代产业学院、博士后工作站等各类平台374个;协助聘用单位制定发展规划或完成市场应用前景、创新发展、专业人才需求等调研报告567份;制定国家标准、企业标准等各类标准250项。成果转化同样成绩斐然,受聘人才共计联合聘用单位申请各类专利1044项、获得专利授权691项。 拓题 构建共育共研共享新生态 一年的聘期不长,947位高层次人才留下了技术的突破、研发的精进、生产的革新,更留下了校企联合攻关的平台、人才引育留用的通道,打下了产学研长久合作的坚实基础。

常州博瑞电力自动化设备有限公司在2024年首批双岗互聘中实现了7名高校人才与7名企业骨干的双向互聘,互聘高校包括东南大学、河海大学、常州大学、常州工业职业技术学院、常州信息职业技术学院等。

企业总经理助理、工程服务中心主任李磊介绍,在产学研合作方面,企业与河海大学共建了“常州市新型电力系统产业技术创新联合体”,与常州大学在高海拔空冷器换热方向深化了合作;在人才培养方面,与河海大学、常州大学等互聘高校建立了常态化合作机制,分别建立大学生社会实践基地和就业实践基地,让年轻人才在技术研发和工程服务一线快速成长,既为企业发展注入了活力,也为高校人才培养提供了真实场景。 这样的例子 不胜枚举 常州大学教授、石油工程系主任窦祥骥受聘到常州艾控智能仪表有限公司后,将企业作为常州大学“智慧油田”教改班的实习基地,将合作形成的科研成果和产业实例转化为教学案例; 华大工程生物学长荡湖研究所副所长陈泰受聘到常州工程职业技术学院后,助力学校获批“常州市合成生物产教联合体”; 常州都铂高分子材料股份有限公司总经理都佩华受聘到常州工学院复合材料与工程专业后,推动成立“高分子材料联合实验室”,校企共同投入500万元购置研发设备,并面向高校学生开展“订单式培养”; 数据显示,首批“双岗互聘”受聘人员共计协助聘用单位引进硕士以上高层次人才177人,其中博士40人;在聘用单位开展授课教学、培训讲座共计2285次;联合聘用单位开发教材和课程418项,为下一阶段的人才培育留下了宝贵的财富。 在“双岗互聘”提供的制度保障之下,地域间的“围墙”和校企间的“壁垒”被打破,全新的“人才共育、技术共研、成果共享”创新生态得以构建,真正实现了“1+1>2”的协同效应。 来源:常州市新闻传媒中心 |